フロントエンド開発では、「開発環境」と「本番環境」で動作を切り替えたいケースがよくあります。

例えば、APIのエンドポイントを変えたり、ログ出力の有無を制御したり。

今回は、Viteを使っているプロジェクトで、cross-env を使って package.json のスクリプト実行時に環境変数を設定し、import.meta.env を使ってコード中で分岐する方法を紹介します。

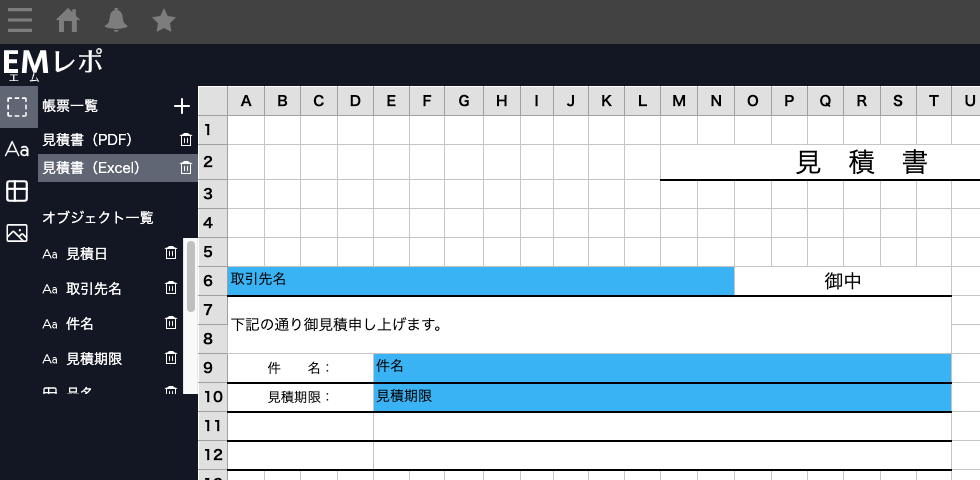

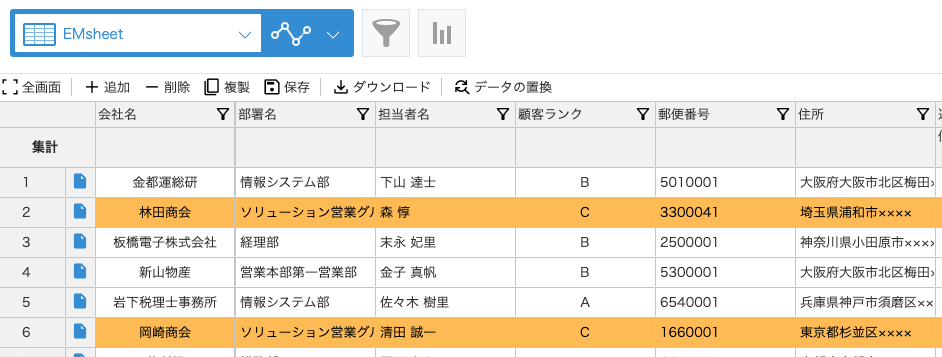

お知らせ①

🌟無料&登録不要でプラグインのお試しが可能!🌟

kintoneユーザーの皆さん!

エムザスのkintoneプラグインはもう試しましたか?🤔

エムザスでは以下のようなプラグインを開発しています!👇

デモ環境で、ほとんどの機能が今すぐお試しいただけます✨

さらに、お客様のドメインで無料で3ヶ月間、すべての機能を試すこともできます!🎉

それでは、本題に入ります!

1. cross-envで環境変数をセット

まずは cross-env をインストールしましょう。

npm install --save-dev cross-env次に、package.json のスクリプトに cross-env を組み込みます。

{

"scripts": {

"dev": "cross-env MODE=development vite",

"build": "cross-env MODE=production vite build",

"preview": "vite preview"

}

}このようにすると、npm run dev のときは MODE=development、npm run build のときは MODE=production がそれぞれ環境変数として渡されます。

2. Viteのimport.meta.envで環境に応じたコード分岐

Viteでは、.env ファイルやスクリプトで設定された環境変数を import.meta.env 経由で取得できます。また、dev / prdのモードに応じた.envファイルを自動で読み込んでくれます。

まず、それぞれのモード用の.env ファイルを用意しておきましょう。

# .env.development

VITE_API_URL=https://dev-api.example.com

# .env.production

VITE_API_URL=https://api.example.comViteでは、VITE_ というプレフィックスが付いた変数しか import.meta.env 経由で参照できないので注意してください。

次に、コード中で環境に応じて処理を分岐します。

const apiUrl = import.meta.env.VITE_API_URL;

if (import.meta.env.MODE === 'development') {

console.log('開発環境:モックAPIを使います');

} else {

console.log('本番環境:実際のAPIを使います');

}

fetch(`${apiUrl}/endpoint`)

.then((res) => res.json())

.then((data) => {

console.log(data);

});import.meta.env.MODE で、cross-env で渡した MODE の値が取得できます。これを使って、開発と本番で処理を切り替えることができます。

まとめ

今回は、Viteプロジェクトで「開発」と「本番」で挙動を切り替える方法をご紹介しました。

cross-envで実行時に環境変数を設定して.envファイルでAPIエンドポイントなどを切り替えてimport.meta.envでコード内の挙動を制御する

という流れでした。

Viteは設定がシンプルで柔軟なので、こういう切り替えもすごくやりやすいです。

環境ごとの設定をきちんと分けておくと、後からチームで開発したり、CI/CDパイプラインに乗せるときもスムーズになります。

「本番で間違ってモックAPIにアクセスしてた…!」なんて事故を防ぐためにも、最初にちゃんと環境を切り分けておくのは大事ですね。

ぜひ、自分のプロジェクトにも取り入れてみてください!